熱帯林

おもしろStory

アーカイブ

おどろきとギモン、ワクワクする気持ちを大切に

髙藤眞意(小学校教員)

森との出会い

大阪から幾つもの飛行機を乗り継ぎ、車にゆられ、熱帯雨林に囲まれた川の上をボートでゆっくり進み、やさしい風にあたりながら旅をした。今から5年も前になるが、あのとき感じたものや風景を今でも思い出す。

空港に降り立ったときの現地のにおい、港の近くの食堂で食べた魚の味、森の中で飲んだココナッツ、とれたてのキャッサバを料理して口に入れたときの感触、タンジュン・ハラパン村でのホームステイ、朝4時にアラームとして村中に鳴り響くニワトリの鳴き声、目の前に現れたオランウータン、そして、熱帯林の心地よい風と空気。

どれもわたしの宝物だ。

つながっている、というおどろき

2015年、夏。インドネシア・カリマンタン島に訪れたことで、都会に暮らすわたしには、想像もつかなかった様な貴重な経験を、大自然の中でさせていただいた。そして、その経験を通して、地球は人間のものではなく、人間の数以上に多くいる生き物と共にしている住処であることを痛感した。

オラウータンに出会ったときや、乾いた土地に命いっぱい実を結んだフルーツを口にしたとき、熱帯林のおいしい空気を吸ったとき、わたしは、今までに味わったことのない「ワクワク」を感じた。たくさんの生き物が呼吸をするから、自分が生きられるということを体感的に知り、ドキドキした。

一方で、私たち人間が「便利な暮らし」を求めるが故、本当に豊かで大切なものが壊れ、人間が環境破壊に加担してしまっている現実を知り、悲しみが増した。人間の煩悩は、計り知れないほど深い・・・。

ああ、なるほど、人間のエゴと向き合うためには、大自然の中で味わったような、あのドキドキ、ワクワクした感覚を享受することから始まるのではないか。そんなふうに、思った。

おどろきと、ギモンからはじめよう

「センセイはあるところに向かっています。さて、そこはどこでしょう!?」

「なんやここ!!

「なんか出てきそう!」

「気持ちよさそう!」

「アフリカ!?」

「動物いそう!」

「・・・・」

「せいかいは、インドネシア・カリマンタン島、タンジュン・ハラパン村というところです。」

「たんじゅんはらぱんむら!?」

「名前ながっ!!」

「なにそれ!おもしろいなまえ!」

「なんでそこにいったの?」

「どうやってそこにいったの?」

「どんな人がいるの?」

「どんな動物がいるの?」

教室の中は、1枚の写真で大盛り上がり。

この会話は、わたしが小学校で子どもたちと過ごす中、「まいまいセンセイの旅日記」と題して、旅先で撮影した写真や動画をパワーポイントにまとめ、子どもたちが異世界と出会い、ワクワクできるような取り組みを行っていたときの一部だ。

5年前にわたしが訪れたタンジュン・ハラパン村や熱帯林の写真を、子どもたちと共に眺めていたら、子どもたちのいろいろなおどろきとギモンがあふれ出た。

特に、「タンジュン・ハラパン村」という名前をこれまで聞いたこともなく、見たこともない子どもたちにとって、音の響きがツボにはまったようで、何度も何度も声に出し、気に入っていた。

こどもたちとワクワクする気持ちを味わいながら・・・

そう。やっぱり、「ワクワクする気持ち」なのだ!ここから何かが始まる。

何かを知る「きっかけ」は、わたしがあの旅で味わったように、「ワクワクする気持ち」なのだと、子どもたちから教わった。

きっと、「ワクワクする気持ち」がわいてくると、どんどんいろんなことを知りたくなる。そして、その気持ちが自分の生きる「糧」となっていく。

また、上に挙げた「まいまいセンセイの旅日記」は、写真や動画といったメディアを媒介にしながら、異世界と出会うことにより、いろいろなおどろきが生まれる。生まれるのは、おどろきだけではない。そこには「なぜ?」「どうして?」というギモンが共にある。

そうした「素朴な」ギモンやおどろきを子どもたちと共有することで、共に考えを深められ、新しい何かを発見することができるのだと思った。

地球を住処とするのは人間だけじゃなくて、もっともっとたくさんの生き物がいるんだということを、これからの未来を担う子どもたちとワクワクしながら共に考えていきたいと、わたしは考えている。

そして何よりも、わたしたちはいろんな命といっしょに生きているんだということを、忘れないでいたい。

熱帯林に暮らすイバン族の家族との出会い

金池綾夏(シンクタンク勤務/EcoTourism Worldライター)

私がイバン族の家族に会った理由

2018年の年明け、私はWWFマレーシア(サラワクオフィス)のオランウータンの個体数調査に参加することになり、約1週間ボルネオ島の熱帯林を訪れました。調査は熱帯林の奥地で行うため、まずは調査期間中の人数分の食料や生活必需品を確保しなければなりません。そこで、米や缶詰、インスタントヌードル、ガスボンベ、ロウソク、そして交通手段であるボートの燃料などを調達するために、広大なRajang川のほとりにある小さな町に足を止めました。そしてこの町で、今回の調査のアシスタントをしてくれる方々と合流しました。彼らはイバン族という民族で、熱帯林に囲まれた小さな村で暮らしている森のエキスパートです。全ての荷物をボートにつぎ込んだ後、川を6時間ほど上流にのぼったところにある彼らの村、ルマ・サパイへ連れて行ってもらい、そこで暮らしているイバン族の家族に迎え入れてもらいました。

森の中、ひとつ屋根の下で仲睦まじく暮らす

彼らの家は、日本の一軒家とは異なる点がたくさんあります。まずひとつめに、家は高床式です。これは、①家は川沿いに建てられていることから、川が大雨で増水した場合に浸水しないようにするため、②地面が平でないところに家を立てるため、③(昔)敵の侵入から身を守るため、とのこと。また、家は長い長方形の形をしており、みんなが集う居間のような空間が横に一直線に伸びています。そして、その居間の壁にはいくつものドアがあり、その先は各家族や各世帯用の部屋として空間が仕切られているのです。このような構造をしているこの地域の家屋は、その長い形状から「ロングハウス」と呼ばれています。

この調査期間中、私はそのロングハウスで2泊お世話になりました。ロングハウスには当時発電機が設置されていたため夜間は電気が使えましたが、日中は日の光で十分生活できるため、日が昇っている間は事実上の電気なし生活です。ケータイの電波も届きません。しかし、不便に思うことは一切ありませんでした。居間に行けば、みんなで集まってお喋りをし、その傍らを子供たちがかけまわり、その様子をみんなで見守る、という賑やかかつ穏やかな家族の時間を過ごすことができたからです。ロングハウスは、本当に心地よく温かい空間だったことを覚えています。

森の中で生きるということ

オランウータンの個体数調査中は、ルマ・サパイからさらに少し上流に設置したテントを拠点に生活をすることになっていました。もちろん、アシスタントの村人の方も一緒です。サバイバル経験ゼロの私にとって、彼らの森で生き抜く技術と知恵は本当に目を見張るものでした。アシスタントはそれぞれ、自分専用の山刀を腰に携えているのですが、まずそれを巧みに使って周辺からまっすぐで適当な太さの枝を切り落とし、あっという間に枝と紐だけでテントの骨組みを完成させました。そして、川に流れている枯死した樹木を乾かし、火をたいてくれました。食料の調達も自らの手で行います。調査中の主なたんぱく質源は魚だったのですが、毎日のように目の前の川で投網で獲ってくれた魚を、焼いたり、燻製にしたり、スープにしたり、揚げたり、と様々な調理法で楽しませてもらいました。ある晩には「カエルを獲りに行く」と真っ暗の中出かけて行き、翌朝にはカエルスープができていたこともありました。また、調査中に森の中を歩いている際も、食べられる植物が見つかればそれを山刀で切り落とし、テントに戻って野菜炒めにしてくれたこともあります。

そしてなんといっても驚いたのが、彼らの方向感覚です。薄暗く木々が生い茂った熱帯林の中を、各々の山刀で小道を作りながらどんどん進んでいく(そして地面がぬかるんでいるにも関わらず、歩くスピードも速い)のですが、地図が無いにも関わらず、全く道に迷わないのです。まるで昨日もそこを通ったかのように森の奥へと足を進め、気づけばテントに戻っているのです。この森で生まれ育った村人たちは、地図は持たずとも身体で森を記憶しているのでしょう。これは、この土地に長年暮らし、森を熟知しているからこそできる技だと思いました。

スピリットには気を付けて

ちょっと補足で、不思議なスピリットの話をします。私が調査に向かう前、「森にはスピリットがいる。そのスピリットを決して怒らせてはならない」と言われました。最初は何のことだかピンとこなかったのですが、さらに聞いてみたところ、昔からの言い伝えでスピリットを怒らせてしまう「森でやってはいけない行動」というのがいくつもあり、それを破ってしまうとスピリットのいたずらに会って森で迷子になってしまうのだとか。実際にその掟を守らなかった人が森で迷いかけたことがある、という話を聞きました。ちなみに、その「森でやってはいけない行動」の一つが、森林で怯えながら人の名前を呼ぶ、ということです。森林で人の名前を呼ぶとスピリットもその名前を呼んでいたずらし、その人を道に迷わせてしまうのだそうです。そのため、村の方は森林では「hey」や「oi」と呼び合っていました。ちなみに、森林で歌を歌うことも禁止されていることのひとつです。美しい自然に囲まれるとつい気持ちよくなって歌を歌いたくなってしまいそうなのですが、森に入る時はもっと緊張感を持たないといけない、ということなのでしょう。

イバン族の家族から学んだこと

お世話になったルマ・サパイの家族の生活は、日本とは大きく異なります。一番の大きな違いは、多くの自然の恵みを直接自らの手で得て、それを直接自然に返していることだと思います。私は、自分たちが食べる分だけの魚を川で獲り、木材を森から調達し、そして種を森に返す、という彼らの生活を経験したことで、自分が自然の循環の一部となった感覚を覚えました。恵みをいただくとはこういうことなのだと、心にストンと落ちたのです。あの日々を振り返ると、恵みに感謝する、ということがとても自然にできていたと思います。今でも日々自然からの恵みを享受している生活していることに変わりはありませんが、普段の生活に戻った今では、これを書くまで、当時のあの気持ちを忘れかけてしまっていました。久しぶりにあの日々を思い出して、恵みに感謝する気持ちを大事にしようと、改めて思います。この1コマが、自分にとって、そして願わくば読んでくださった方々にとっても、「恵みに感謝する気持ち」の備忘録となりますように。

オランウータンに会いに「ジャングル・トレッキング」へ

関本幸(レインフォレスト・アクション・ネットワーク 広報)

いざ「グヌン ・ルーセル国立公園」へ

人生初、オランウータンに遭遇

ジャングルの中で昼食

迫力たっぷり! オスのオランウータン

国立公園の境界線ってどこ?

オランウータンの森が教えてくれたこと

あけましておめでとうございます&ロゴの紹介

カリマンタンで出会った生き物たちとその魅力 (2/2)千代田 創真(東京大学理学部生物学科3年)

千代田 創真(東京大学理学部生物学科3年)

ボルネオシロヒゲテナガザル Hylobates albibarbis

カリマンタン島にしかいない霊長類というと真っ先に思い浮かぶのはボルネオオランウータンとテングザルですが、本種はこの島にしかいないテナガザルの一種です。カリマンタン島の南西部のみに分布していて、同じくテナガザルの仲間で同島に生息するミュラーテナガザルとは完全に分布域を分けています。体色には個体差があるようですが、黒い顔にくっきりと目立つ白い眉が特徴的。その名の通り長い腕を持ち、この腕を使って林内を高速で移動します。筋肉隆々の背中がそのすごさを物語っていますね。鳴き声をよく聞く割になかなか姿の見られないイメージがあったため、オランウータンを見ているときに本種までも現れたときは心踊りました。

カレハカマキリの一種 Deroplatys sp.

枯葉に擬態したカマキリの一種です。隠蔽的擬態の名手としてよく知られる存在ではないでしょうか。やや丸まった細長い前翅は、まるで乾いた枯葉のよう。葉脈のような模様まで再現されていて芸の細かさが見て取れます。三角形に広がった部分は胸部で、これも茶色くなって木から落ちた葉にそっくりです。とはいえ、基本的なボディプランはカマキリそのもので、鎌状でトゲの生えた前脚もしっかり備えています。この個体はツアー中に実施したライトトラップに飛来したもの。ライトトラップとは、昆虫が光に集まる習性を利用して、夜間にライトを点けて白い幕などに昆虫をおびき寄せる方法です。この方法を使うとガや甲虫の仲間をはじめとして数え切れないほどの昆虫を観察することができますが、翅のあるカマキリもそうして飛んできてくれたようです。森の中で落ち葉に紛れていたら到底見つけられる自信はありませんが、こうして白い幕の上にいると一目瞭然です。

ヒラタツユムシの一種 (学名不明)

こちらも見事に葉に擬態したキリギリスの仲間。ヒラタツユムシの仲間自体は日本の南西諸島にも1種のみ分布しますが、その多様性の本場はやはり熱帯にあります。苔に擬態するもの、樹皮に擬態するものなど様々いますが、本種は葉に擬態する進化をしたもの。細長い翅は色も雰囲気も葉にそっくりで、前脚をピシッと揃えて静止する様子も完璧です。日中、ホームステイ先の村のなんでもない木に止まっていましたが、発見時も虫の形を認識するのにしばらく時間がかかってしまいました。こんな生き物が身近なところにたくさん潜んでいると考えるだけでワクワクしてきます。

ハンミョウの一種 Cosmodela aurulenta

赤や緑の金属光沢が美しい虫です。「ハンミョウ」とは日中地面や草木の上を走り回って他の昆虫などを襲う獰猛な肉食性の昆虫です。白く大きな牙がその獰猛さを物語っており、英語ではTiger beetleと言います。日本でも複数種生息し、中にはこのカリマンタンのハンミョウのように非常に美しい種も含まれます。さて、このハンミョウですが日中はとにかく動きが早く、地面を高速で駆け回り近づくとすぐに飛んでしまいます。日本のハンミョウは、道を歩くと逃げるようにして少しずつ先へ先へと飛んで移動していくので「ミチオシエ」という別名がついているくらい。そんなこんなで日中じっくりと観察するのは至難の業です。そこで彼らをじっくり観察するには夜に探すのがコツ。昼行性のハンミョウは夜になると草の上などで休んでいて、近づいてもまず逃げません。夜露も相まって非常に美しい姿を拝むことができます。

イラガの一種 Setora sp.

見るからに物騒な見た目をした毛虫です。触っていないのでわかりませんが、日本にいる近縁種から推測するに毒があるのは間違いないでしょう。数十本の細いトゲを備えた房状の構造が体の側面にいくつも生えています。このトゲはじっとしている時は閉じていて、刺激されるなどして活性が上がると開くようです。生き物が多様ならそれだけ生き物どうしの関係性も多様だということ。協力する、一方的に利用する、食う食われる、様々な関係性の中で、本種は他の種を寄せ付けないようなこんな姿に進化してきたのでしょう。

カリマンタンで出会った生き物たちとその魅力 (1/2)千代田 創真(東京大学理学部生物学科3年)

千代田 創真(東京大学理学部生物学科3年)

ただただ生き物が見たい。

2018年12月、そんなことで頭がいっぱいになりながらインドネシア・カリマンタン島に降り立ちました。物心ついた頃から生き物が大好きだった僕にとって、カリマンタン島の熱帯雨林はまさに憧れの場所。実際に1週間の滞在で200種を超える生き物たちに出会うことができました。

オランウータンやテングザル、サイチョウなど、島を代表するシンボリックな生き物に目がいきがちですが、カリマンタンの魅力は何と言っても生き物たちの”多様性”にあります。そういった意味でなかなか注目を浴びない生き物たちに光を当て、その魅力を2回にわたって紹介します。

※以下、虫などが苦手な方はご注意ください

スンダエンビコウ Ciconia stormi

またの名をコブハシコウ。黒い翼に赤い嘴、目の周りは黄色く、なんとも奇妙な見た目をしていますが、分類上はコウノトリの仲間です。東南アジアの広い範囲に分布しますが、生息数は全世界でわずか数百羽。絶滅が心配されています。カリマンタンを訪れて1日目、川を遡りながら目的地を目指す途中に背の高い枯木に止まっているところを見つけ、そのまま飛び立つところまでじっくり観察できました。幅広の翼をゆっくりと羽ばたかせながら飛ぶ姿は圧巻。

ベニトビヘビ Chrysopelea pelias

赤い胴体に白と黒の縞模様が特徴的ですが、本種のアピールポイントはその名の通り”ヘビなのに飛べる”ことです。肋骨を広げ体を平べったくすることで滑空し、これによって木々の間を移動しているといいます。東南アジアの熱帯雨林では、ヒヨケザル、トビトカゲ、トビガエルなど、体の一部を平べったくするなどして同じように滑空するワザを身につけた生き物がいます。背の高い木々が乱立し天敵も多い熱帯雨林では、こうした性質が進化しやすかったのでしょう。

さて、では写真のヘビは実際に飛んだのかというと、僕が現地でこの個体を見つけたときはこれがトビヘビだなんてつゆ知らず、みすみす飛ぶ様子を観察する機会を逃してしまいました。残念。また見に行くしかありません。

ゴミムシダマシの一種 Scotaeus corallipes

漆黒のボディに鮮やかなレモンイエローの脚、そんなギャップがたまらない虫です。「ゴミムシダマシ」といっても馴染みが薄いかもしれませんが、日本国内でも倒木上や砂地などの様々な環境に見られ、実は身近な虫のグループです。日本でよく見るものは小さく地味なものが多いですが、さすがここは熱帯、こちらの想像のナナメ上をいく素晴らしい虫を見せてくれます。こちらは森林火災跡地の潅木に止まっているところを発見しました。鬱蒼とした森の中にこそ生き物が多い、という先入観がありますが、本種はむしろこうした開けた環境を好むのかもしれません。

様々なハエトリグモの仲間

ハエトリグモとは、巣を張らず葉っぱの上や地面を跳ねるように移動しながら他の昆虫などを食べるクモの一群です。日本で見られるハエトリグモは地味なものが多いですが、カリマンタンで見たものは色も形も実に様々で、見つけるたびにじっくり観察してしまいました。一体どんな意味があってこんな多様性が生まれたのか、そもそも意味なんてないのか、考えれば考えるほどその魅力に取り憑かれていくような気がします。プランテーションを含め、開けた道沿いなどのちょっとした環境でもたくさん見られました。様々な問題が指摘されるアブラヤシプランテーションですが、意外にも生き物の影が多かったというのが僕の印象です。生物多様性という観点でこうしたプランテーションを肯定するつもりは全くありませんが、人間によって単純化された環境にも進出する生き物たちのしぶとさを感じずにいられません。

サソリの一種 Heterometrus sp.

大きなハサミに毒針を備えた尾。多くの人のイメージ通り、なんとも凶悪な見た目をしています。サソリ自体は実は日本にも八重山諸島に分布しますが、見るからに弱っちい小さい種で本種には到底敵いません。向かうところ敵なしかのように思えるサソリですが、基本的には夜行性で、夜間も岩陰や倒木の隙間などに潜んでいてあまり堂々と動き回りません。

ではどうやって探すのか?ここでサソリが持つ驚くべき特性を利用します。実はこのサソリ、紫外線を照射すると写真のように水色の蛍光を発します。夜間紫外線ライトで地面や木々を照らしながら歩くと、穴や隙間からわずかに出したハサミの一部が不気味に水色に光るのです。こうして探すと、僕らが気づいていないだけで身の回りにたくさんのサソリがいたことに気づきます。皆さんも島を訪れる際はお試しあれ。

森の農夫を救え!サイチョウ の巣箱づくり

近藤万里(ボルネオ保全トラスト・ジャパン会員)

広い森に種を運ぶサイチョウ

サイチョウの仲間は、羽を広げると1mを超える大きな鳥で、熱帯雨林の維持や更新に不可欠な存在です。サイチョウの仲間は果実を丸呑みしたあと、離れた場所で果肉を消化した種子を吐き戻します。熟して落下した果実の多くはネズミの仲間に種子ごとかじられてしまうそうですが、サイチョウによって遠く運ばれた種はネズミに見つかりにくく、発芽に成功することが多いようです(詳しくは北村俊平さんの本「サイチョウ-熱帯の森に種をまく巨鳥」をご覧ください)。

頭骨がユニークなオナガサイチョウ。マレーシア人写真家のサンジさんが撮影。

過去にオナガサイチョウやムジサイチョウが子育てをしたウロ。

大きなウロで営むサイチョウの子育て

サイチョウの子育てはつがいで協力します。メスは長い種類で5ヶ月も巣の中に閉じこもり、その間、オスがヒナとメスの食べ物を運び続けます。サイチョウは木のウロで営巣します。始めはリスや他の小型の鳥などが使い、だんだん大きくなったものをサイチョウが使うようです。つまり、サイチョウが子育てするためには、何年もかけて育った大径木と、さらに長い時間を経てできたウロが必要になります。急激に減少するボルネオのサイチョウ

ボルネオ島には、8種類のサイチョウの仲間が生息していますが、うち6種類がIUCNのレッドリストで絶滅危惧種にリストアップされています(オナガサイチョウ:CR、ズグロサイチョウ・シロクロサイチョウ:EN、ツノサイチョウ、クロサイチョウ、シワコブサイチョウ:VU)。熱帯雨林の減少や大径木の伐採がその原因ですが、最も絶滅の危険高いとされているオナガサイチョウについては、これに加えて、頭骨をめぐる密猟が絶滅の危機に拍車をかけています。オナガサイチョウの頭骨は象牙質で、装飾品に加工できるため、「赤い象牙」と呼ばれ高値で取引されているようです。

サイチョウの生息地に広がるアブラヤシのプランテーション

大きくて重い巣箱をパーツごとに分けて運び、設置する場所で組み立てをします。

日本からの支援で巣箱を導入

2018年度、認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン(BCTJ)は、サントリー世界愛鳥基金の支援を受けて、サイチョウの保全ブロジェクトを始動しました。現地の研究者や地域住民の協力を得て、BCTJの活動地であるマレーシアサバ州キナバタンガン川流域のスカウ村に大型の4種(オナガサイチョウ、シワコブサイチョウ、ズグロサイチョウ、ツノサイチョウ)をメインターゲットとする巣箱を2つ設置します。4月、森の中を歩き、100kgほどある巣箱の重みに耐えられる硬くて太い木を探しました。適当な高さに巣箱を置くための横枝があることや、オランウータンや他の動物生活の妨げとならないよう、彼らの食べ物となる果実がつかないことも重要な条件です。そして9月、現地のチームに作ってもらった巣箱を導入しました。木の枝にロープをかけて、巣箱を吊るし、反対側を引っ張って巣箱を枝のところまであげます。原始的な方法ですが、ツリークライミングや滑車の取り付けなどの技術が必要で、地元住民が慣れた手つきで行ってくれました。このプロジェクトは19年以降も引き続き実施し、巣箱の数を増やしています。

野生から動物園にきたオランウータンたち

〜国際オランウータンの日に寄せて〜

黒鳥 英俊(ボルネオ保全トラスト・ジャパン理事)

野生から動物園にきたオランウータンたち

動物園にも現地ボルネオから来たオランウータンがいます。野生生物種を絶滅から守るという目的で1975年に発効されたワシントン条約(CITES)に日本が1980年に批准しました。この条約前に動物園などに入ってきているオランウータンは野生由来とよばれる生息地で生まれたものです。ゴリラやチンパンジーも同じですが、現地で母親や仲間たちと一緒にくらしていたところ無理やり引き離されその子どもだけが文明国に送り出されそこで新たに生活するようになったのです。ワシントン条約からすでに40年。多摩動物公園の「キュー」や福岡動植物園の「ミミ」などがボルネオから来ています。しかし、いまでは9割を超える44頭は野生を知らない動物園生まれのオランウータンたちなのです。

オスのタロウ(上野)撮影:小沼論

野生由来のオスのキュー(多摩)

動物園で全体の飼育管理をはじめた1971年末には国内22の動物園に58頭のオランウータンが飼育され、一時78頭まで増えました。1980年代には国内のあちこちの動物園でオランウータンを見ることができました。しかし、いまでは数が少なく飼育をやめる動物園もあり、現在は19の動物園に46頭だけになってしまいました。特に関西地区では大阪、京都、宝塚、枚方、姫路、みさきの6園が飼育をやめ神戸王子動物園でオスの「ムム」1頭だけになってしまいました。

この数年世界で有名だった60歳前後の高齢の類人猿たちがつぎつぎと死亡しました。スマトラオランウータンでは世界最高齢だったオーストラリアの「プアン」、多摩動物公園の「ジプシー」と「モリー」などです。ほんとう類人猿たちも次の新しい世代に入ったことを実感します。

モリー画伯の動物園生活

戦後の上野動物園に1955年にメスの「モリー」が来園しました。「モリー」は野生捕獲のあとインドネシアのバンドンの動物園に一時収容されていて、名前は由来は「森の人」からとっています。

そして1961年には日本初のオランウータン「初子」を出産しました。とても子育て上手な「モリー」はその後オスの「タロウ」や「ジロー」との間に計4頭の子どもをもうけました。しかし、「モリー」がボルネオで父親の「タロウ」がスマトラと別種のオランウータンだと分かりその後、子どもたちは雑種扱いされました。今は新種のタパヌリオランウータンをいれて3種に分けていますが、当時としてはみなオランウータン1種でした。1980年代には子どもを含め8頭が飼育されるまでになりとても賑やかでした。しかし都立動物園の将来計画で上野動物園はゴリラを、多摩動物公園はオランウータンとチンパンジーに分けて飼育することが決まり、当時40代半の高齢の「モリー」はよその動物園に引っ越すこともなく1頭でのんびりと不忍池近くの動物舎で過ごすことになりました。しかしそこで彼女の才能が花開くときがきました。当時の担当者が寂しそうにしているモリーに絵を描かせたのです。そうするとクレヨンをつかってとてもすばらしい絵を描き始めました。彼女はすっかり絵を描くことに夢中になりました。私を含めまわりは驚くばかりでした。

のんびり1頭でくらすモリー(上野)

はじめての高速道路で上野動物園から多摩動物公園に向かうモリー

その後2005年に今度は多摩動物公園に新しいオランウータン舎ができました。オランウータンはやはりオランウータンのいるところで暮らせるようにという意見が日増しに高くなり、50歳を過ぎた「モリー」は多摩動物公園に移動することになりました。初日「モリー」が多摩に着いたときに呼ぶと、先に多摩で働いている私を見て急に近寄り、今度は「モリー」のほうがびっくりし覗き込んできました。10年ぶりの再会となりました。

私も「モリー」が多摩動物公園にきてからも毎日いつでも得意な絵が描けるように24色のクレヨンと色紙を彼女の部屋の中にいれておきました。すでに左眼は瞼でふさがり右眼も瞼が垂れ下がるなかで描いていました。気に入れば一日に3枚ほど書くときもあれば、描きたくないときは色紙を破って丸めて返してくることもありました。「モリー」の作品は24色のクレヨンを巧みに使い分け細かな線でかいているのが特徴です。そのことを新聞で知った画廊のオーナーが場所を提供してくれて「モリー仲間と絵画展」という個展まで開いてくれました。

クレヨンで絵をかくモリー画伯(多摩)

モリーが書いた絵(多摩)

飛地に渡ったモリー(多摩)

飛地の木に横たわるモリー(多摩)

「モリー」に驚かされることは多摩動物公園でもまだまだたくさんあります。高さ15メートル、長さ150メートルの飛地の雑木林まで続くスカイウォークを不自由な片目の瞼を持ち上げながら渡った時でした。離れた雑木林に行くまでかなりの時間がかかりましたが、1955年からずっと上野のコンクリートの生活でしたが50年近く経って小さいころ味わった草木の感触をいま多摩で味わっていたように見えました。その後25歳の若いオスの「ボルネオ」にとても興味を持ち、ほかの仲間もそばにいることから益々元気になってきました。しかし、2011年の東日本大震災のあと体調をくずし4月に59歳11か月という長寿を全うしました。

多摩動物公園のジプシー

次に紹介するのは1958年多摩動物公園の開園2ヶ月後からずっとここでくらしている「ジプシー」です。とても心のやさしくまわりからは一目置かれたオランウータンでした。3年前残念ながら推定62歳というボルネオオランウータンでは世界最高齢でこの世を去ってしまいましたが、いまでも多くのファンがいます。来園当時はまだ獣舎もなくいつも園内のあちこちにつながれていたことから「ジプシー」のようだと名前が付けられました。翌年に来たオスの「ドン・ホセ」や上野から来た「ジロー」との間に計4頭のメスを出産し、さらにその子どもたちもたくさん子孫を残しいまでは大家族になってしまいました。

還暦をむかえたジプシー(多摩)

子どもと孫に囲まれたジプシー(右側)

私が担当したときジプシーはすでに40代半ばの年齢。とにかくとてもおとなしく礼儀正しく温厚なイメージでした。悪く言えば何を考えているのだろうという第一印象でした。

しかし他のオランウータンたちは「ジプシー」の行動にいつも信頼を寄せていました。当初私も仕事の手順がわからないときなど「ジプシー」のほうから扉の前にいてくれたり、夕方外から戻ってこないオランウータンを連れてきたりと担当者が何をしたいのかすべてわかっているようでした。また何か見慣れないものが外にあると、まず「ジプシー」が確かめに行き大丈夫なら他のオランウータンたちも触るなどということがよくありました。特に子たちにはとても面倒見がよく一緒に遊び、エサなど欲しがると自分のものも分け与えるほどでした。

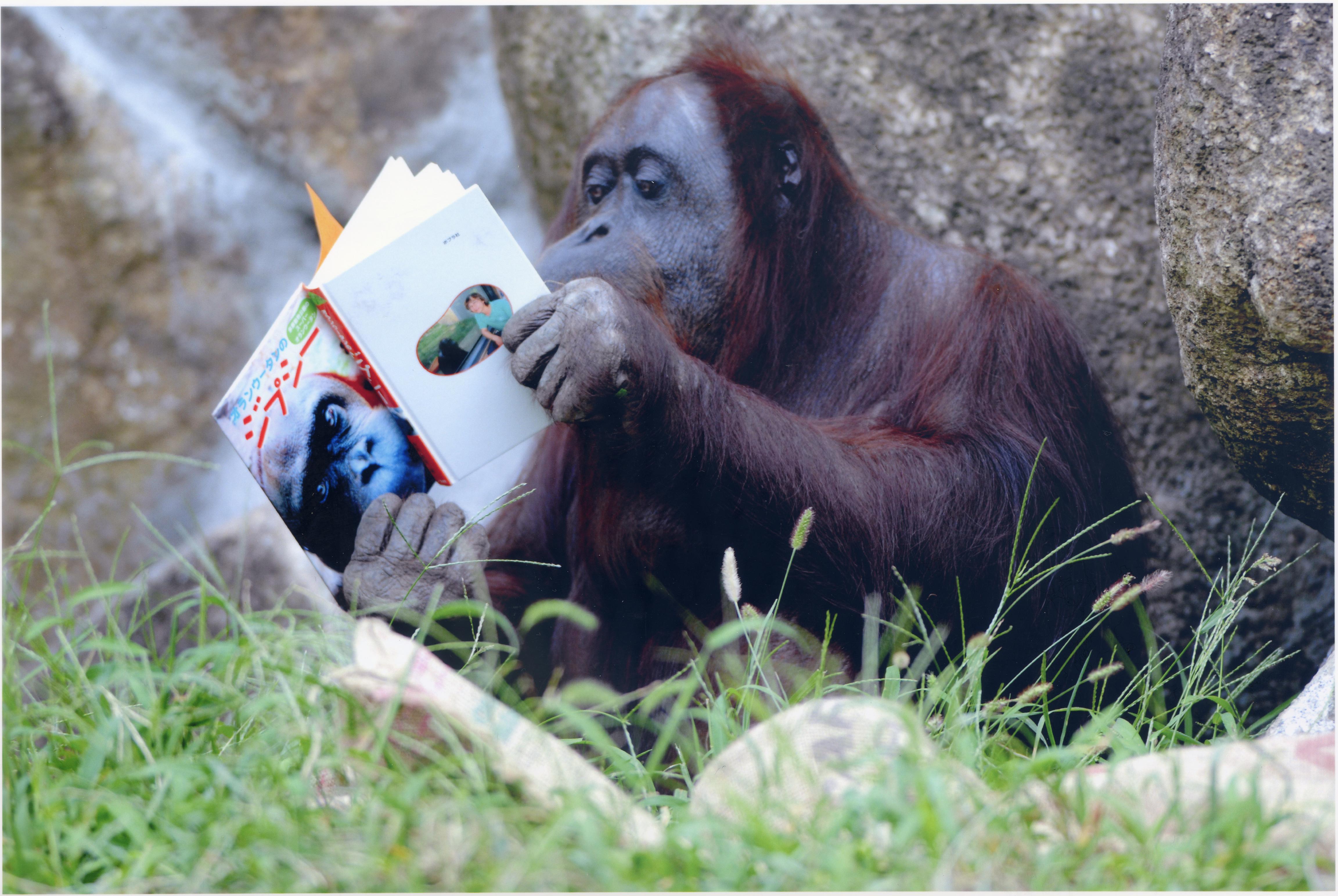

そしてあの年にしてとても好奇心旺盛なオランウータンでした。「ジプシー」の部屋にはグラビア雑誌がたくさん散乱していましたが、本というより写真にとても興味をもっていました。気に入った写真をなめたり触ったりさらにそれをやぶったととても楽しそうでした。以前、自分の本をプレゼントしたときは知っている顔がたくさん載っているので興味津々で一日持ち歩いていました。

自分の本の写真を見るジプシー(多摩)

麻袋をかぶりゴミ箱にジュースとヨーグルトをいれて調理するジプシー(多摩)

また、麻袋がお気に入りですが、よく布などの被り物やTシャツなどを欲しがっていました。担当者のもっているものをとても欲しがっていて私によく「くれ!」という合図をすることがありました。いろいろ道具をつかって自分も遊びたかったのかもしれません。他のオランウータンにはそのようなことはしてなかったのですが、「ジプシー」だけは特別でした。

いままで多くの驚くことがありましたが、なかでも驚いたのが、新オランウータンが完成して「ジプシー」が離れた飛地とよばれる雑木林に行ったときのことです。飛地には25メートルほどの樹木が50本ほどあります。「ジプシー」は高い木に向かっていとも簡単に高い枝先まで行ってしまいました。これはボルネオから多摩に来た推定2,3歳のころ園内の木に登って以来のことです。長いこと木に登る機会もなかったのに昨日まで登っていたかのようにスイスイと上まで行ってしまいました。それに引きつられて5歳の子どもの「ポピー」もあとをついて行きました。「ジプシー」がブラキエーションという枝から次の木の枝に移動することもしっかりと習得していました。

夕方樹上で巣作りを始めるジプシー

夕方呼んでも戻ってくれませんでした

施設ができた記念に作った指紋入り名刺

さらに驚いたのは、野生のオランウータンは毎日夕方になると夜眠るためのベットを木の上に作ります。夕方「ジプシー」の帰りが遅いことがありました。何をやっているのかよく見ると、なにやら高いところでバキバキ枝が折れる音がしました。そしてその枝を足元に集めているのですがいくつかは下まで落としてしまい、どうもうまく集めることができません。「ジプシー」は足元の枝のところに巣をつくろうとしていたのです。よく地面の場所にワラや段ボールを集めていたことがありましたが、それが高い木の上で行ったのですからびっくりしました。このようなことをやるのは「ジプシー」がボルネオで幼少期に母親が巣作りをしていたのを見ていたか、自分で巣を作ろうとしていたのかもしれません。その日は夕方になってもすぐに戻ってきませんでしたので安全を確認して帰宅しました。もしかして飛地に雑木林の上で夜空を見ながら母親と一緒に過ごしていたことを思い出したのかもしれません。

未来につながる生命

野生のオランウータンはゴリラやチンパンジーとちがって父親は子育てをせず、その分母親がとても大切に子どもを育て上げます。その子育て期間もヒトよりもはるかに長く7~8年です。私も子どもが4,5歳になっても母親の乳首に吸い付くところを何度も目にしたことがあります。その子育ての間に母親やまわりから多くのことを学び、森へと出ていきます。現地から来たオランウータンは、来園時の体重や体格、さらに乳歯など歯の状態で年齢判断することが多かったようです。それによると「ジプシー」や「モリー」が動物園に連れてこられたのが推定2歳ぐらいといわれています。いまどこの動物園でも母親からコドモを2,3歳で分離し、移動することはできるだけ避けるようになりました。つまりできるだけ長い期間母親やなかまのもとで多くのことを学習させる方向になってきました。

生まれた子どもに近づくジプシー

ジプシー(左)と長女のジュリー(右)

「ジプシー」の長女の「ジュリー」が1965年に生まれました。当時は動物の芸がさかんで「ジュリー」も母親の「ジプシー」から離れ、ショーに出ていたときがあります。しかしそのあと次女の「サリー」、三女の「チャッピー」と生まれ、「ジュリー」も一緒に暮らすことになりましたが、早くに親元をはなれたためかほかのオランウータンとはうまくやっていくのにとても時間がかかりました。

野生からきた「モリー」も「ジプシー」も現地ボルネオの森で母親が子育ての途中で日本につれてこられたオランウータンです。もし連れてこられなかったらひっそりとジャングルのなかで生活し自分で巣作りも行っていたことでしょう。

しかし、いまボルネオの森は急速に開発が進み、もしかして彼らの仲間たちはもうすめない状態まで追いやられているのかと思うことがあります。

「モリー」や「ジプシー」が来園した1950年のころのボルネオの森林地帯は島全体が緑色で覆われたのに2020年では森林は油ヤシにプランテーションにかわり、多くの森林が消失してしまうでしょう。ボルネオのオランウータンの数はサバ州以外詳しくわかってませんが、生息地の分断化が進み、約7万頭(CBSG 2016. Orangutan Population and Habitat)、多く見積もっても10万5千頭(Red Databook)といわれていますが、この先50年間で減少を続け消滅するともいわれています(Abram et al. 2015 )。

いまや60歳ぐらいまで生きる動物です。

子どもに寄り添うジプシー

8月19日は国際(または世界)オランウータンの日にあたります。環境問題、野生や動物園など世界中でくらすオランウータンの今世界で起きていることをみんなで考えようという企画です。年を追うごとに認識度が高くなってきていますが、ここでいまかれらオランウータンを救うために何ができるか考えてみるいい機会かもしれません。

迷子のオランウータン、あなたのお家は…?

中司喬之(熱帯林行動ネットワーク)

これはインドネシアのボルネオ島(カリマンタン)で、オランウータンの保護活動をしているCentre for Orangutan Protectionという団体のリハビリセンターに訪問したときに撮った写真です。名前はポピーちゃん。当時は生後2〜3ヶ月ほどで、まだ歯も生えていません。つぶらな瞳がとてもキュートで、どこか人間の赤ちゃんにも似た愛らしさがあります。

オランウータンは平均して7年に一度しか出産しないそうです。その間、母親は24時間365日を子どもと離れることなく一緒に過ごします。生後6ヶ月までは一日中母親の体につかまっていますが、6ヶ月を過ぎたあたりから母親の体から離れて木に登ったり枝にぶら下がったりするようになります。その後、8歳前後までは母親とともに過ごし、食べ物の探し方や食べ方、寝床(ネスト)の作り方など森の中で生きていく術を学びながら自立していくのです。

この話を聞いてよくよく考えてみると、まだ生まれて間もないポピーちゃんは、本来であればまだ母親と一緒に暮らしていなければならないはず。この写真を撮った時は、素直にかわいいオランウータンに会えて嬉しいという感情しかありませんでしたが、その意味を考えたときなんとも言えない複雑な気持ちになりました。本当の母親はどこに行ってしまったのでしょうか?

オランウータンは現地の言葉で「森の人」を意味しますが、その名の通り森がなければ生きていくことができません。迷子のポピーちゃんのお家はなくなってしまいました。なぜ、そのようなことになってしまったのでしょうか?1970〜1990年代にかけて森林開発や密猟により、オランウータンはその数を減らしましたが、2000年以降はパーム油を生産するための大規模なアブラヤシ農園開発や火災が主な原因となっています。

ポピーちゃんは、アブラヤシ農園の中にポツンと一人取り残されているところをたまたま通りかかった住民に保護されたそうです。その近くに母親の姿はありませんでした。話を聞いたところによると、残念ながら母親はアブラヤシ農園を荒らす害獣として殺されてしまった可能性が高いとのことです。インドネシアではこの16年間に10万頭以上が殺害されたという研究が最近になって発表されました。これ以上、迷子になってしまうオランウータンを増やさないためにも、早急なアクションが求められています。

空飛ぶタネと東京オリンピック

荒川共生(ボルネオ保全トラスト・ジャパン理事)

今年(2019年)の3月にサラワクを訪れた際、村人と森を歩きました。森に入るとあちこちの林床に特徴的な形をした種が落ちています。フタバガキの種(たね)です。この樹種は、不定期に開花する特徴があり、開花する時は一斉に

開花します。花が咲くのは5~10年に一度と不定期で、いつ開花するのかよくわかっていません。この森では数ヶ月前に小規模の一斉開花があったようです。

この不思議な現象「一斉開花」は、なぜそれが起きるのか、いつ起きるのか、どんな戦略があるのか、など、いろんな謎があります。 数年ぶりに一斉開花が起きると、森が華やかになるだけではなく、その花の花粉を運ぶ昆虫や、

栄養に富んだ種子を食べる動物が騒がしくなります。さらに、森に暮らす先住民族は、その種子から油脂を採るため

に、仕事をそっちのけで森を歩き、種子を拾い集めます。 このフタバガキの油脂は「イピリナッツ・オイル」とか「テンカワン」と呼ばれ、良質な植物性油脂として市場に出荷されます。

ところでこのフタバガキの種、その形が大変特徴的です。 フタバガキは果物の「柿」に似た形をした実に、種類によって違いますが、2~7枚の「羽」がついています。羽子板の羽、もしくはバドミントンのシャトルのような形です。この羽は何のためについているのでしょう。試しにこの種を放り投げると、回転しながらゆっくりと落ちていきます。30メートル近い樹上から落ちてくる間に回転しながら滞空時間を稼ぎ、その間にできるだけ遠くに飛んで、生息範囲を広げる、という「戦略」が想像できます。

しかし、熱帯雨林では、あまり風が吹きません。樹木が高密度に生えているので風の通りも悪いです。種子を広範囲

に散布するために風を利用するのはあまりいい方法ではないような気がします。ではなぜ種がこのような形になった

のか。その理由を種に直接聞けたらいいのですが。

このユニークな種をもつフタバガキは、私たちの暮らしと密接につながっています。東南アジアの熱帯林を構成する

樹種のうちで種類も多く、電柱のようにまっすぐに成長し、約20~30メートルもの高さになるフタバガキは、その材も比較的やわらかいため、加工しやすいのが特徴で。すそのため、大量に伐採され、合板などに加工され日本に輸出されています。日本に輸入されたフタバガキの合板は、建物の構造を支える「構造用合板」として私たちの住居に使用されたり、コンクリートを固めるための型枠として使われています。日本は1970年代から長年にわたってボルネオから熱帯木材を輸入してきました。

2020年に東京でオリンピックが開催されます。この東京オリンピックとフタバガキには意外なつながりがあります。今大会の特徴のひとつが「持続可能性に配慮した大会」です。現在建設中の新国立競技場や選手村ですが、ここで使われている資材についても「持続可能性」に配慮したものが使われている、はずです。ところが、2018年2月に、オリンピック組織委員会が資材調達について情報開示した内容によると、コンクリート型枠として大量の熱帯雨林産の合板が使われていることが判明しました。新国立競技場の場合、全体の87%、8万5千枚以上が熱帯産の合板でした。

しかもこの合板の中に、違法に伐採された木材を混ぜている可能性があることが指摘されています。

華やかに開催される東京オリンピックが、ボルネオの熱帯林伐採とつながっていることは、ほとんど知られていないのではないでしょうか。東京オリンピックを観戦すると同時に、ボルネオの森で起きていることに想いを馳せたいと思います。

森のある惑星への旅

熱帯林からお届けする写真ギャラリー

私たちが住む「森のある惑星」に想いを馳せてみませんか?

注目を集める森の小さな受粉役

東南アジアの森や街かどで、もっともよく見かける昆虫のひとつがハリナシバチです。その名が示す通り、ハチでありながら最大の特徴である針を持たない、ちょっと不思議なハチです。日本ではあまり知られていませんが、世界中の熱帯、亜熱帯地域に、なんと400種以上が生息し、ミツバチ科ハリナシバチ属という大きな分類群を成しています(ちなみにミツバチ属は9種)。

ハリナシバチは体長が5~10㎜程度と小さく、ミツバチが入れないような小さな花の花粉も運ぶことができるため、熱帯地域の多くの植物にとって大切な受粉役となっています。

このハリナシバチがここ数年、東南アジアを中心に、世界中の熱帯地域で注目を集めています。

その理由は「蜂蜜」です。ミツバチ科に属するハリナシバチは、ミツバチ同様に女王を中心とした群れを形成し、少量ながら蜜を集めます。その希少な蜜を調べたところ、ポリフェノールを豊富に含み、マヌカハニー同様に高い抗菌力を持つことが明らかになったのです。

ハリナシバチの巣は、ミツバチの6角形の整然とした巣とは異なり、少々グロテスクなごちゃごちゃした作りです。その材料は蜜ろうでなく、木の樹脂と蜜ろうの混ぜ物、すなわちプロポリスです。ハリナシバチの蜜はプロポリスのツボの中に蓄えられるので、プロポリスの抗菌力やポリフェノールが蜜に備わるそうです。

このハリナシバチの蜜、蜜源となる植物の種類はもちろん、ハチの種類によっても味が変わるという特徴があります。これまで熱帯地域で問題になってきた、画一的な大規模農業とは異なり、地域ごと、養蜂場ごとに個性のある味を作れる、生物多様性産業になる可能性を秘めています。また、巣箱を設置した農家にとっては、農薬を使わず(というか使えない)に受粉によって収穫量が上がるという良い効果ももたらしています。

森の受粉役として大切な役割を果たしながらも、全く注目されていなかった小さな生物が、人にも自然にも優しい新たな産業の主役になるかもしれません。

意外と弱い巨木の森

眺めていて首が痛くなるほどの木々の高さは、熱帯雨林の最大の特徴です。原生林を歩いていると、日本なら愛称がついていてもおかしくないほどの巨木をあちこちで見かける

ことができます。

枝葉の茂っている森の上部「林冠」の高さは20~30mほど。2016年にはマレーシア・サバ州のダナム・バレーで、高さ89.5mの巨木が発見され話題になりました。高い林冠部を

つきぬけてそびえるそうした高木は「超高木」と呼ばれています。

木々がそれほどまでに高く育つ理由は、植物が育ちやすい高温多湿な気候が一年中続くことと、植物同士が光をめぐって競争し、進化してきた結果です。明るい林冠に比べ、多

くの光を遮られた地上付近は「昼なお暗い」じめじめした別世界です。

しかし競争に打ち勝ってきた大きな木々たちにも弱点があります。それは「風」。日本のように台風のない安定した気候のもとで進化してきた熱帯雨林の木々は、日本の木に比

べると非常に倒れやすいのです。

たくさんの生き物を育む熱帯雨林にはとても「豊かな」イメージがありますが、こと土壌については正反対。落ち葉の分解や吸収のサイクルが早すぎて、土壌が薄いのです。そのため巨木でありながら地中深くには根を張れない。つまり背が高いのに、地面の上に乗っているだけのような、とても不安定な状態にならざるをえないのです。

もちろん木自身も対策をしていないわけではありません。成長とともに、根本にロケットの羽のような板状の「板根」や杖のような「杖根」といった構造を発達させ、倒れにくい形へと変化していきます。それでも強い風が吹いた日には、「バキバキ―ッ、ドーン」という木が倒れる巨大な音が、森に響き渡ります。森にいるときに風が強いと思ったら、十分な注意が必要です。

恵まれた環境で強く立派に育ったように見えても、じつは倒れやすい熱帯の木々。見方を変えると、足元が不安定なのに、高く高く成長しなければ生き残れないほどの競争にさらされているともいえます。なんだか人間世界にも通じる話に思えてなりません。

「文・写真 上林洋平」

自分らしく生きていけば? By. テングザル

みんなと同じように生きることに違和感を抱いたことはありませんか? でも実際は、みんなと同じ安定した仕事や生き方とは異なる方へ進むって不安に思えてしまうのではないでしょうか?「やりたいことがあって仕事をやめたけど、親にも心配されている…、この先大丈夫かな?」

「友達はみんな有名大学に進学希望だけど、自分もそれでいいのかな?」「周りの子どもと趣味や関心が異なるうちの子、将来がちょっと心配だな…。」もしそんな風に迷ったり疲れたりする時があったら、思い出してもらいたいおサルさんがいます。

「どーも、テングザルです♪」

テングザルは、その名の通り天狗のような鼻が特徴的な熱帯のサルで、ボルネオ島(インドネシア、マレーシア、ブルネイから成る東南アジアの島)にだけ生息する希少種です。その生活を覗いてみると、みんなが好むものには振り向かず「我が道をいく」サルのように見えます。テングザルは、熟したフルーツではなく、他の動物が見向きもしないような葉っぱや、まだ青く固い実や種子を食べていると言われています。

毒があったり消化がしにくかったりするものを食べるため、牛のように4つにくびれた胃へと進化してきたと考えられています。また、消化に時間がかかるため一日の76%は休息しているという報告もあります。24時間の内18時間半もゴロゴロして過ごしているということでしょうか。

甘い果実を我先に!と競争して採るのではなく、一日ずーっと「休んで」いるテングザル。「みんなと同じようにしないといけないのかな?」と迷った時は、 是非この愛らしい天狗鼻のテングザルを思い出してみて下さい。

忙しい毎日を生きるあなたに、テングザルは何と問い掛けるでしょうか…?

【テングザルのオモシロ話】

テングザルという名が示す通り、大きな長い鼻を持っているのは大人のオスです。分厚いヘラのように下向きに垂れ下がった鼻はとてもユニークでインパクトがあります。

テングザルの世界では鼻が大きいオスほどモテるとも言われ、一夫多妻の群れを形成します。オスはウーともブーともつかない低音の声で群れを統率するのですが、ほとんど口を動かさないわりに大きい声がします。どうやらこの大きな鼻を使って響かせているらしいのです。

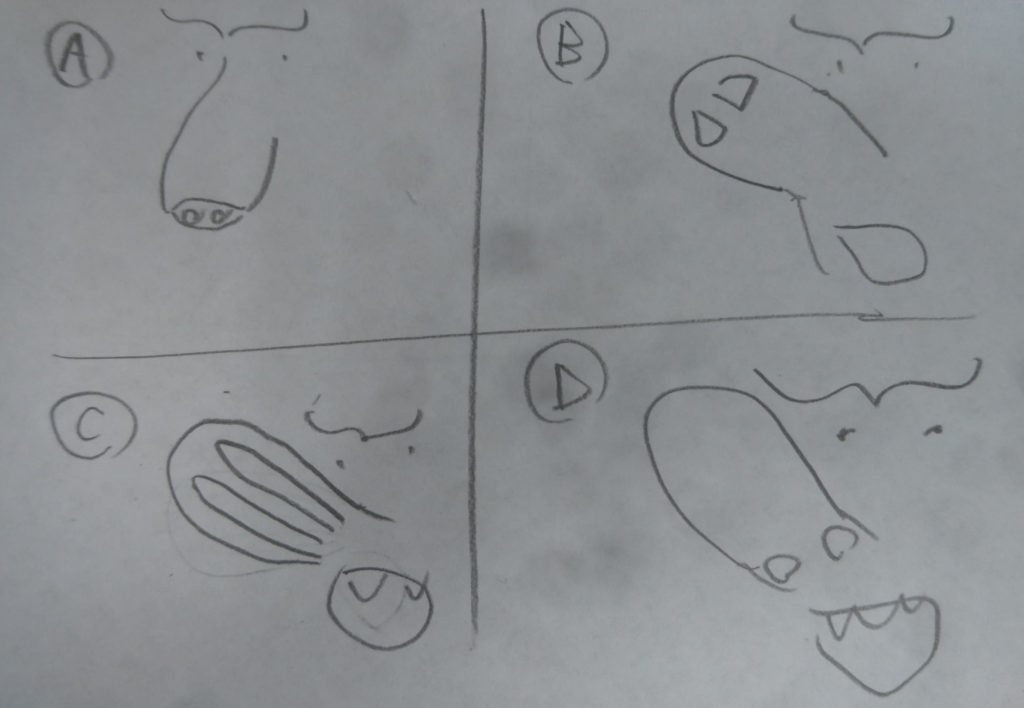

この顔をじっくりと見ながら、鼻で響かせるとはどういうことなのかを想像してみました。

すると、ひとつ気になってくることがあります。

そう、鼻の穴…!

一体どうやって息を吸って、あるいは吐いて響かせているのでしょうか?穴はどこにどんな形であいているのでしょうか…??

A. 象のように先端に開いている。

B.鼻の裏側の前の方に丸く開いている

C.鼻同様に、鼻の穴も長い

D.鼻の付け根付近に開いている

<答え> B.(写真を参照)

鼻の裏側の様子が偶然撮れた写真。なんだか可愛らしいですよね。

最近の研究では、鼻が大きいほど声は低く、質もよくなると言われています。メスを引きつける魅力の一つとなっているらしいと分かってきたわけです。大きな鼻は、ビジュアルと声質の2重のメリットをオスにもたらすようですね。

テングザルの生息地はボルネオ島のマングローブ林や川辺林。オランウータン同様に様々な開発によって生息地が急速に縮小し、個体数を減らしている種のひとつです。

このユニークな種を絶やさないためにも生息地の保全が急務となっています

(写真:上林洋平/2枚目以外)